以下は細胞生物学ワークショップ/Cell Biologogical Science Workshop (北海道大学、金城政孝~北村朗主催)において2013~2022に行われた一分子輝度測定に関する講義内容です。

蛍光分子の輝度を測定する場合、単なる明るい暗いではなく、一つの分子が毎秒何個の光子を出しているかを知る事ができれば、貴重な情報になります。

この一分子輝度は、蛍光相関分光法(FCS)によっても、相関関数G(0)が分子数の逆数になるので、count per molecule(cpm)からだいたいの値を知る事はできますが、G(0)の推定はいろんな事による影響を受けやすいので、あまり信頼おけるパラメータとはみなされません。

この問題はFCSを測定しているときにcount per moleculeを見ていると、ほんのちょっとフォーカスを変えるだけでかなり変動することからもわかります。また、ガラスの厚みなど様々な光学的環境も大きな影響を与え、蛍光分子のTripletの状態も影響します。

ただ、実は、FCSの計測データ(但し、検出器APDへの到達時間が記録されている生データが必要)さえあれば、新たに特別な測定を行う必要はなく、全く異なる原理に基づく解析を行うことで、より信頼性の高い情報を得ることができるのです。

この方法、PCH(photon counting histogram)は、1990年にElsonが基本的な考えを出して(PNAS 87:5479)、Enrico Grattonが1999年に発表した論文(Biophys J. 1999 Jul;77(1):553-67)において、使えるような形になりました。以下には実際に測定した値を使って、PCHを説明します。

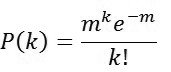

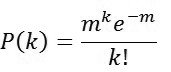

光がそそぐとき、我々は光子がいつ到達するかを正確に知る事はできません。しかし、一定の明るさの場合、光子が到達する時間の分布は、ポアソン分布になるので、知る事ができます。高校の数学でならうように、これは、k個の事象が起きる確率P(k)は、平均値がm個のとき

になります。稀な現象の発生頻度はこの式で知る事ができます。

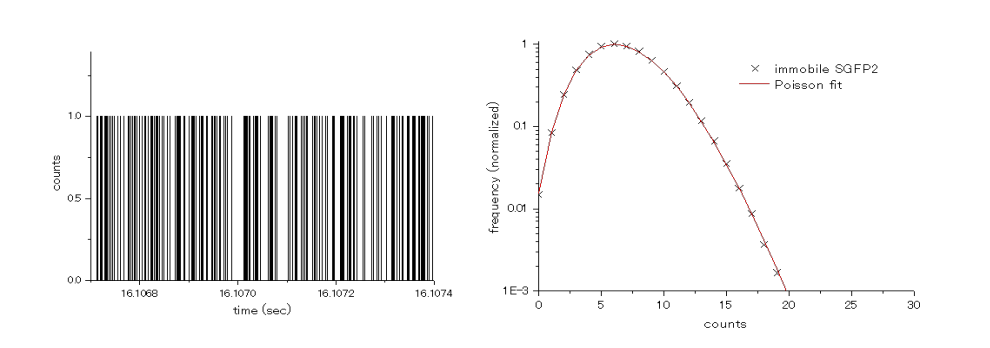

では実際に、光子の検出器である APD(avalanche photodiode)を使って、測定データを見ましょう。光が来ないときには、検出器からのノイズがでるわけですが、これも同じく希な事象なのでポアソンになるはずです。これを見ると、

となりました。縦線がカウントの位置です。大体0.1秒間に10個くらいのカウントが出てますか。この場合、サンプリングタイムを1秒間にしたヒストグラムをとると

となり、平均9くらいのポアソン分布に良く合います。

次に蛍光タンパクSGFP2をカバーガラスにスポットして乾かしてから、その蛍光を測定してみます。

この場合は当然、SGFP2から発する光子が検出器に到達するので大量のカウントが得られ、10ミリ秒間におけるカウントを求めると(ビンタイム=10ミリ秒)、

となり、この分布は平均6のポアソン分布に良く合います。つまり毎秒600個の光子が検出されています。この2つの測定結果は、平均値だけは違いますが、同じ分布を持ちそうです。

このような場合をポアソン過程といいます。

一つのソースからの光の到着は、どれだけ明るくても、つまり光子同士の時間間隔が小さくても、このような分布を持ちます。

我々は眩しい光をみると、稀なわけはないと思ってしまいますが、これは実は稀な事象で、なぜなら以下の3つの条件を満たしているからです。短い間隔Δtを考えて、これがt/nとして、nが十分大きいとします。

この場合、

1) Δt内に2個以上の光子は来ない(=0か1のみ)

2)光子の到着確率は平均値λxΔtであり、これはその過程のどのΔtでも同じである

3)次のAとBは独立である;A)あるΔtに一つの光子が入るかどうか、B)別のΔtに一つの光子が入るかどうか

が成り立つからです。

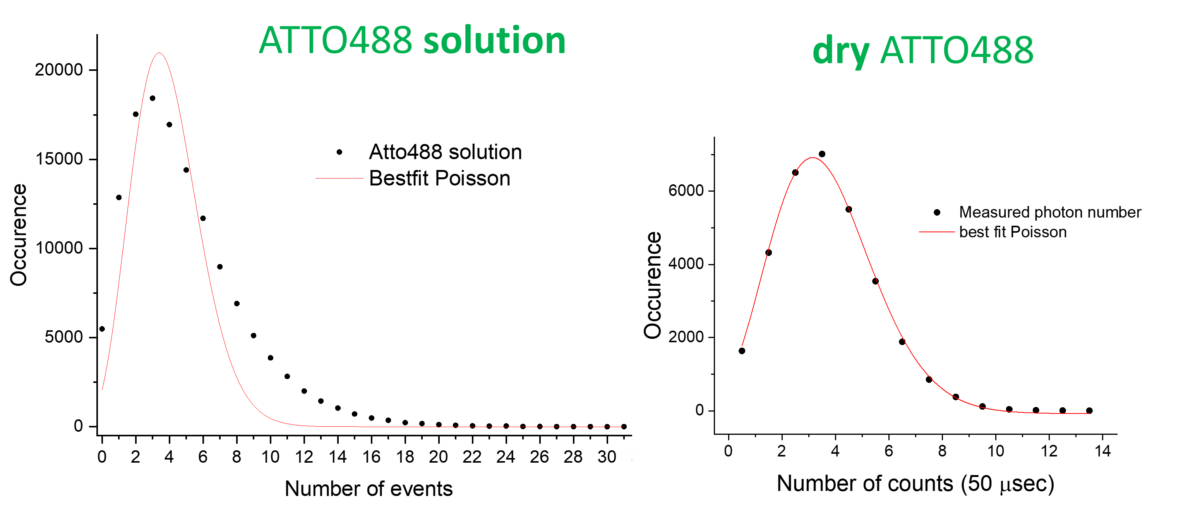

では溶液はどうでしょうか。蛍光色素ATTO488ではこうなります。

溶液の蛍光色素を測ると必ずこのような、ポアソン過程にしては右側のほうに裾野がひろがった分布(左図)になり、右に示したdryのときのようなきれいなポアソンにはなりません。なぜでしょう?

これは、異なる平均値を持つポアソン過程が沢山あるからです。顕微鏡では観察する空間の場所によって励起光の強度が異なるために発生する光子の数が異なります。

つまり溶液での分布は、ポアソン過程の集合体なのです。

これに対して、乾いたガラス上の色素の場合は(正確には中心がもっとも明るいという分布は持ちますが、その範囲は狭く上下への広がりがないので)、ほぼ一つの平均値を持ちます。このため、ひとつのポアソン過程とみなされます。

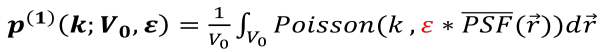

これを式で表すとすると、分子が観察空間の中のどこにいるかによって明るさは異なる、つまり出てくる光子の量は異なるので、それはpoint spread funtion、PSF-読んで字のごとく、点がどのように広がるかの関数-で表されるので、場所r0にいる場合をPSF(r0)とすると、出てくる光は一分子の明るさεと空間特性PSF(r0)の積で表され

![]()

kというカウントになる値になる確率は、このように書けます。ただ、これは平均値が括弧内の右側の項目で、k個のオブジェクトの場合のポアソン分布になるというだけの意味で、εを知る事はできません。

では

と表せます。これは実際にはありえないのですが、simulateすると

となって、PCH(1)ではすこし裾が右に広がることがわかります。

これがn個の場合には、全体の確率分布はそれぞれの畳みこみになります。

![]()

これは分布を広げます。

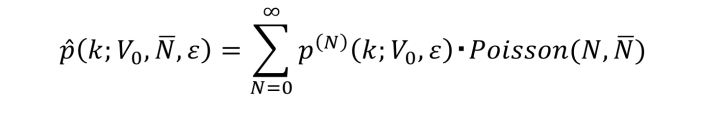

また、もう一つの要因が、観察空間そのものへの出入りです。この結果、分子数も揺らぎますが、これもポアソン分布に従います。従って、これも

となります。独立した確率過程なのでこの2つの積をすべて足したものが、最終的な確率になります。これがPCH、Photon Counting Histogramの基本式です。

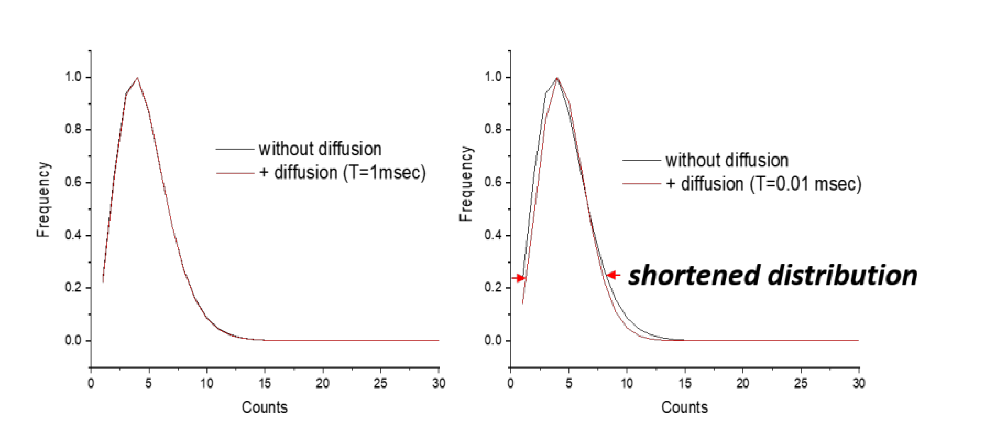

では、実際に拡散がどれくらい分布に影響するかを、速い拡散(拡散時間が0.01ミリ秒)と遅い拡散(1ミリ秒)のときでシミュレートしてみます。

意外と影響は小さいですが、速い拡散では、分布が少し狭くなることがわかります。1msecくらいでは関係ないですね。

このように考えていくと、実際に溶液を観察したときの分布は、ε とN を動かすことでどこかで一番よさげな値が見つかりそうな気がします。これが一分子輝度の基本的な求め方です。だから、これは溶液でないと求める事ができません。

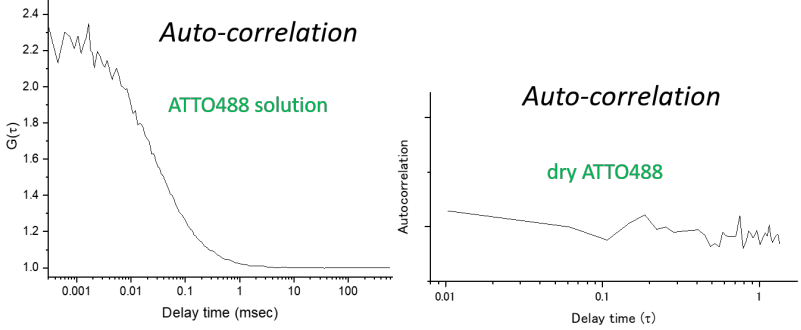

実はFCSでも同じように、完全なランダムな事象からのずれが、分子の状態の推定に用いられています。上の溶液の場合とドライサンプルの場合の同じデータセットを、自己相関関数を使って計算してやると

となります。PCHとは異なり、FCSでは時間方向にパターンを持つかどうかを調べます。

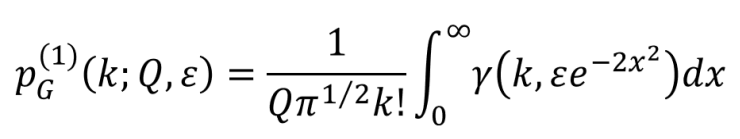

なお、PCHを実際に計算する場合には、(離散的ではなく)連続的に表すので、ガンマ関数をつかって計算します。

1つの光子が閉じ込められた場合には

となります。γ は積分に用いるため、不完全ガンマ関数で、Qが容積です。

PCHは基本的にはこのようにして求めますが、実際には、上の式ではまだ現実の測定からずれが大きく、補正しないとまともな値はまず得られません。

このあたりがPCHの難しいところです。

その理由は、主に二つあります。

一つは、(2光子顕微鏡を使わない限り)サンプルだけからのシグナルを記録していると思っても、実は焦点空間外からの光子がかなり含まれるからです。

これはRN Zareのグループが詳しく説明しています(DOI: 10.1002/cphc.200400176)。

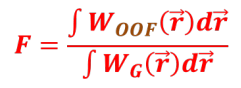

そこで、これの補正を行うために、この共焦点外からの光子(out-of-focus, OOF)の割合、つまり、PSFで仮定する3Dガウス空間とその外からの光子の比率を

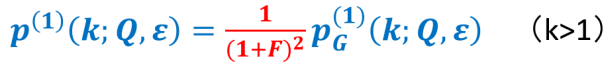

として表すという"半経験的な"パラメータを導入します。すると、先の1個の分子に対する確率は、kが1よりも大きい場合には

kが1の場合には

になります。

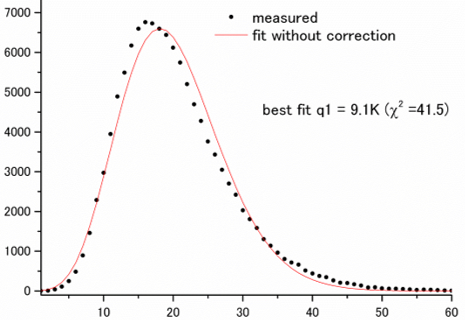

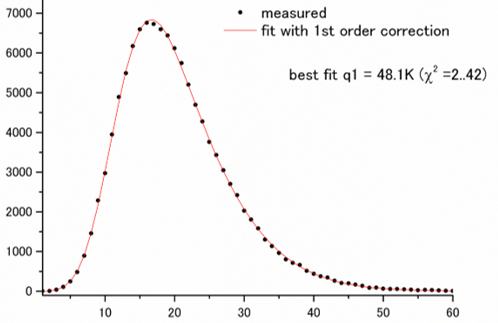

これが実際にどれくらい有効かは、測ってみるとよくわかります。GFP溶液の測定値を上記のF を加えずにPCHの式でフィットした場合(左)とFを加えた場合(右)では

となり、補正項の効果が如実に出ます。

逆に、このF を求める事で、観察空間がどれくらい3Dガウス空間に近いか、ずれているかもわかります。

Zareのグループは60倍水浸レンズ(NA1.2)と100倍油浸(NA1.4)において異なるピンホールサイズのときのFを求めていて、そのFIg.3ではピンホールを絞っても特に100倍油浸ではかなりの割合の焦点空間外からの光子を測っていることを示しています。

FCSで60倍水浸を使うのはこういう理由です。

もう一つ、PCHで気をつけないといけないのは、見かけの輝度 ε には bintime 依存性があることです。

光子の到達時間から一定時間にどれくらい光子が来ているかを知るには適当な時間内でサンプリングする、つまりその時間内で発生している光子数を束ねる必要があるわけですが、このサンプリングタイムであるbintimeによってみかけのε は影響を受けます(DOI: 10.1002/cphc.200400547)。

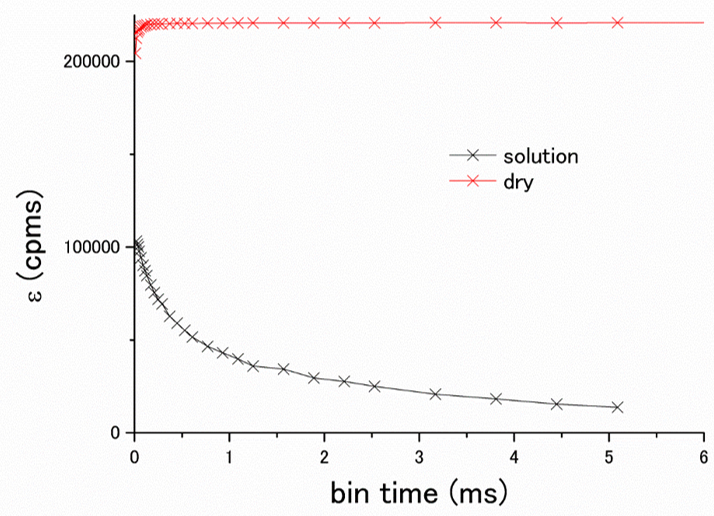

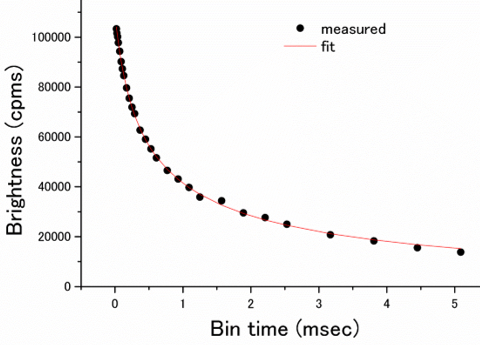

再びSGFP2溶液と乾いたもので実際に測ると下図のようになり、

固体とは異なり、溶液ではサンプリングタイムが長くなるとε は小さくなることがわかります(Perround (2005) ChemPhysChem6:905)。

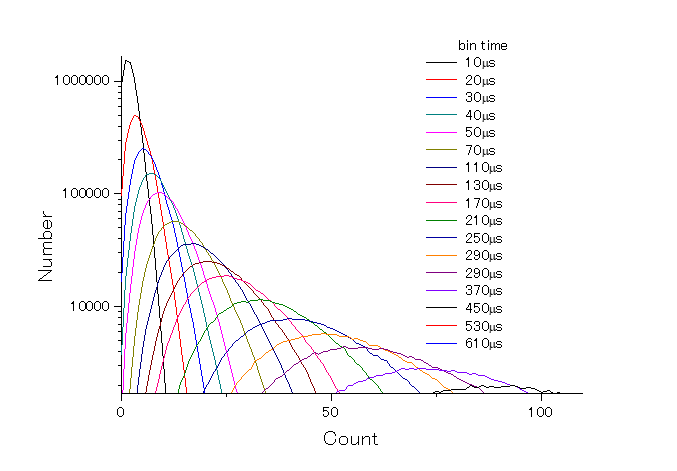

細胞に発現したSGFP2を測定したものをbintimeを変えて、ヒストグラムにしたものと、その輝度値のデータがこちらです。

正しく測定すると、確かにε はビンタイムが増えると減衰します。

では、分子輝度としてどこをとれば良いか。

Perroundらは、輝度をBin timeがゼロとなる点を外挿値から求める事を提案し、これをTrue brightness, ε sec(0) と呼んでいます。

これを用いて各bin timeの輝度を

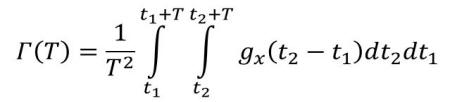

とあらわすと、各時間での減衰はΓ(T)であらわされ

というダブルインテグラルになり、bin time との関係がでます。これがPCMH(photon counting multiple histograms)です。

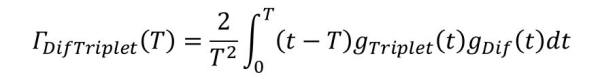

これをどう計算するか。先のPerroundは近似の方法を書いていますが、下記の解析ソフトを作ったVictor Sakakunは、stationary phaseである場合には、

としてシングルインテグラルに落として計算できるとしています。これを用いてフィッティングを行うとこのようになりました。

この測定での真の輝度は1.09E+5(単位はcounts per molecule per secondで、この場合の拡散時間は0.132ミリ秒)でした。積分内の2つの項目はそれぞれprocess(Triplet)と分子拡散による相関関数です。

PCHが蛍光相関法FCSに比べてあまり使われないのは、PCHでは適切な補正が必須で、いろんなことに影響を受けやすいから、ということがあります。

しかし、PCMHを使うことで上のようにこの問題はかなり解消されて、細胞内でも一分子の明るさを知る事が可能になり、たとえば、オリゴマーを構成する分子数などについて正確な推定が可能になります。

もう一つの問題点は、FCSの場合はOriginのような汎用ソフトで簡単に計算できますが、PCHのフィッティングは積分フィットが必要になり、Originでは、LabTalk functionでコードを書く必要があります。

我々はPCH/FCSに特化したFFS Data Processorというソフトを使って、いくつかの論文で使ってきました。

Originの場合にはLab Talkをつかいます。以下にフィット関数とLabTalk関数を示しておきます。

Fit function

y =y0+ q*(2/x^2)*integral(Ginteg, 0, x, S, x, F, T,C)

q:がtrue molecular brightness です。y0は調整項です。積分関数をGintegとしています。Originでは積分範囲が"Ginteg"の次の2つの文字、0, xで与えられ integral内は下のLabTalk関数を使います。

LabTalk関数

function double Ginteg(double t, double iS, double ix, double iF, double iT, double iC)

{

return (ix-t)*(1-iF+iF*exp(-t/(iT))/(1-iF))*(1/((1+t/iC))*((1+t/((iS^2)*iC))^0.5));

}

以上です。

(和田)